在党旗下奋进|戴俊杰:为乡村全面振兴的蓝图,标注充满温度与力量的“文字”注脚

发布时间:2025-07-11 作者: 来源: 浏览次数:

“我想去到真正的大山里,用我的脚步丈量一遍乡村振兴的路。”人文学院中文系硕士生、本科生中文党支部副书记戴俊杰说道。

近年来,《山海情》《江山如此多娇》《在希望的田野上》《大山的女儿》等影视作品大热。从一个个小人物的故事中,戴俊杰感受到了脱贫攻坚与乡村振兴的具象化。

这份触动,在他通过暑期社会实践去到湖南省内多村落后更加深刻。蜿蜒的田埂上,他风尘仆仆;古朴的院落里,他与村民促膝长谈。当心中的专业热忱与党和国家教育事业的召唤相遇,一位学生党员的乡土情怀被瞬间点燃——他第一次清晰地认识到,自己所学的专业,定能为乡村文化振兴的大厦添上一块坚实的砖瓦!

立足专业,挖掘语言文字的力量

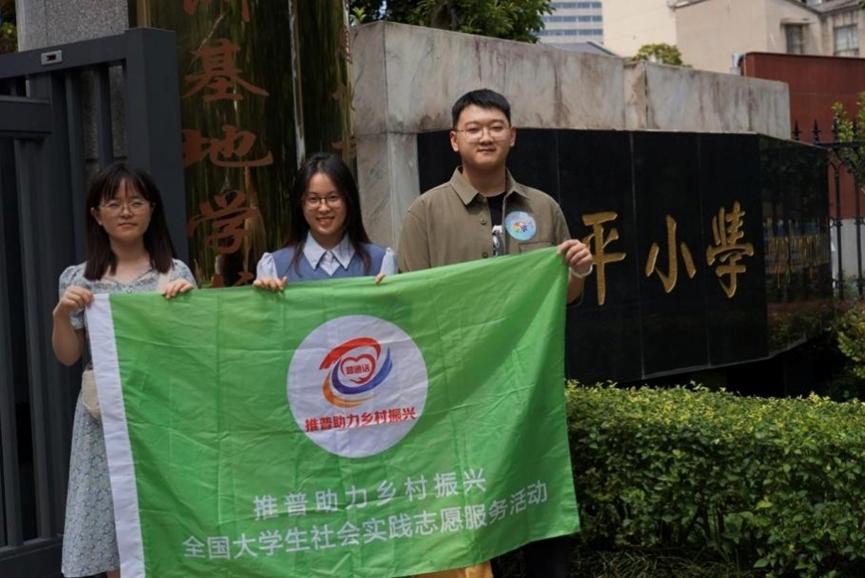

作为人文学院语言学及应用语言学的硕士生党员,戴俊杰致力于利用好自己的专业,发挥出语言文字的力量。党的二十大报告强调:“加大国家通用语言文字推广力度。”,他深知国家通用语言文字关乎国家民族团结,关乎文化自信与传承,也关乎教育的国之大计,他积极参加国家语言文字推广基地(中南大学)的建设,数次参加“推普助力乡村振兴”暑期志愿服务活动,两获教育部立项。参与基地新疆和田教师普通话培训班,中南大学普通话测试站的工作,累计服务人次过万,主动承担起中华经典诵读比赛等多个大型活动的统筹工作,在支部号召更多中文专业的党员加入国家通用语言文字的推广中来。

从此,寒来暑往,假期成了他最珍贵的“田野时光”。他毅然背起行囊,一次次深入偏远乡村的肌理。不是走马观花,而是俯身倾听。汗水浸湿衣衫,泥泞沾满裤脚,都挡不住他坚定的脚步。那些在田间地头、灶台灯下收集的鲜活素材,最终凝结成沉甸甸的思考与责任——《旬阳铜钱关镇普通话使用情况报告》《宁波东厢方言调查报告》等多份调研文件伴随着泥土的芬芳接连诞生。

投身志愿服务,在支教中助力国之大计

如何让孩子们走出大山看看外面的世界,这是戴俊杰在乡村开展支教工作以来一直在着力研究的问题。本硕期间,他积极参加各类志愿服务活动,多次前往乡村开展支教。每次出发前,除了准备课本上的知识,他总是在思考:那边的孩子最缺少什么?他能为那边的孩子带去什么?

有次课堂上,当他满怀期待地问孩子们“长大后想做什么”时,迎接他的,不是童言稚语的梦想,而是一片令人揪心的沉默和茫然的眼神。这无声的回应,像一记重锤,狠狠敲在他的心上。孩子们眼中那份“无所谓”的态度,深深刺痛了他。那一刻,他猛然惊觉:物质的贫困或有形,但精神的“干涸”与理想的“缺席”,才是更深层的困境。许多孩子的心灵田野上,似乎还未播下梦想的种子,更缺乏支撑他们向上生长的信念力量。这时,习近平总书记“教育是国之大计、党之大计”的话语如同灯塔,瞬间拨开他心头的阴霾,他想起了那句话——教育不应只是知识的灌输,更是灵魂的塑造、理想的奠基、信念的培植!于是,他毅然为课堂注入“理想信念”的养分,从为国捐躯的革命先烈,到扎根边疆的科学家,再到身边敬业奉献的普通人……一个个闪耀着信仰光芒的名字和事迹,化作涓涓细流,滋润着孩子们的心田。

戴俊杰表示,自己只是做了一点微小的工作,相信在我们热爱的这片土地上,会有越来越多的中南党员投身到乡村振兴的工作中去,他也会继续用脚步丈量责任、用专业反哺乡土。

来源:人文学院

一审:朱以东 二审:郭飒飒、王建新 三审:凌春雨